Forschung in und mit der Praxis

Im Regionalplan 2025 bekräftigen die Mitglieder des Verbands Region Karlsruhe ihr Ziel sich „weiter als vernetzte Mobilitätsregion und Schrittmacherin der Verkehrswende“ zu profilieren. Gemeinsam mit dem Verband Region Karlsruhe und weiteren Partner*innen, orientiert sich TRAMIGO an dieser Zielvorstellung und setzt auf wechselseitige Lernprozesse: Wissenschaft bringt partizipative Methoden, Analysen und Beispiele aus anderen Regionen ein, während Kommunen, Verwaltung, Unternehmen und Bürger*innen ihre lokale Expertise und Erfahrungen beisteuern. In diesem Zusammenspiel entstehen Lösungen, die mehr sind als die Summe ihrer Teile.

Kommunen, andere Praxispartner*innen, wie Verkehrsunternehmen und Bürger*innen sind dabei nicht nur Zielgruppe, sondern aktive Mitgestalter*innen. Sie bringen ihre Perspektiven in Interviews, Umfragen und Workshops ein und entscheiden mit, welche Maßnahmen im Rahmen von Realexperimenten ausprobiert werden. So entsteht ein Prozess, in dem Erfahrung und Wissen aller Beteiligten ineinandergreifen.

Realexperimente können im Projektrahmen ggf. auch personell und finanziell unterstützt werden. Dank des BMFTR unterstützt TRAMIGO dabei, neue Ansätze risikofreier, zeitlich begrenzt und ohne zusätzliche finanzielle Belastungen auszuprobieren.

TRAMIGO ist dabei in drei Projektphasen organisiert, die aufeinander aufbauen und verschiedene Bausteine beinhalten.

In jedem Baustein arbeiten die Institutionen des Projektteams in unterschiedlichen Konstellationen zusammen. In manchen dieser Bausteine werden Kommunen, Verkehrsunternehmen und andere Praxis-Partner*innen gezielt zur Mitwirkung eingeladen. Wir freuen uns stets über Anregungen und Rückfragen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Bausteine und was dort jeweils geplant ist. Sobald aus den Arbeitsschritten Ergebnisse vorliegen, werden wir gewonnene Erkenntnisse ebenfalls hier vorstellen.

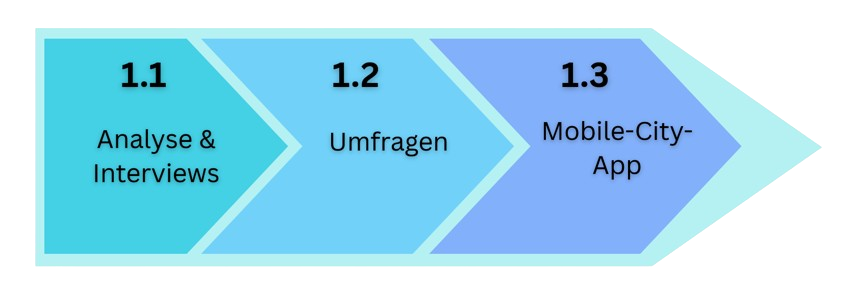

Phase 1

Um zukunftsfähige Mobilitätslösungen zu entwickeln, wollen wir zunächst verstehen, wie Mobilitätsplanung in den Kommunen tatsächlich funktioniert und welche Mobilitätsbedürfnisse und -Bedarfe verschiedene Menschen in der Region haben.

Phase 2

In der zweiten Projektphase geht es darum, gemeinsam Zukünfte vorstellbar zu machen und aus verfügbaren Ideen konkrete Maßnahmenpakete vorzuschlagen.

Phase 3

Manchmal klingt eine Maßnahme vielversprechend, aber es ist nicht ganz sicher, wie sie von der Bevölkerung angenommen wird, oder auf welche Hürden man ggf. in der Umsetzung stoßen würde. Es sind besonders solche Maßnahmen, die noch mit Unsicherheiten behaftet sind, die wir nicht nur am Schreibtisch entwickeln, sondern in Realexperimenten direkt vor Ort ausprobieren möchten.

Phase 1: Zuhören und Verstehen

1.1 Analyse von Mobilitätsplänen und Interviews mit Bürgermeister*innen

Wir analysieren Mobilitäts- und Entwicklungskonzepte und sprechen mit kommunalen Entscheidungsträger*innen. Uns interessiert vor allem: Wie funktioniert kommunale Mobilitätsplanung, welche Herausforderungen und Chancen gibt es? Welche Rolle spielen politische Vorgänge auf anderen Ebenen und welche Maßnahmen schaffen es in Entwicklungs-Pläne und die Umsetzung, und welche nicht? Welche Gründe stecken dahinter? Aus diesen Einblicken vertiefen wir unser Verständnis davon, wie kommunale Mobilitätsplanung funktioniert, welche Ziele erreicht werden sollen und wo Chancen und strukturelle Hürden liegen.

Parallel erfassen wir Mobilitätsbedürfnisse und Verhaltensweisen der Menschen in der Region. Durch detaillierte, systematische Bevölkerungsumfragen analysieren wir, welche Beziehungen Menschen innerhalb ihrer Gemeinde und darüber hinaus pflegen und welche Mobilitätsmuster sich aus Alltag, Vereinsaktivitäten, Einkäufen oder Familienbesuchen ergeben. Im Fokus steht damit die tatsächliche Alltagsgestaltung der Menschen und die sich daraus ergebenden räumlichen Verhaltensweisen.

Auf dieser Basis entwickeln wir verschiedene Personas, die typische Mobilitätsprofile abbilden. Von Menschen, die überwiegend im eigenen Ort bleiben, bis hin zu solchen, die regelmäßig zwischen mehreren Nachbargemeinden pendeln. Diese Personas dienen im weiteren Projektverlauf als Grundlage, um Lösungen gezielt und bedarfsorientiert zu gestalten. Wir führen jedoch nicht nur eigene Befragungen durch, sondern bauen auch auf bereits Bestehendem auf, indem wir Mobilitätsbefragungen wie die Mobilität in Städten (SrV) und die Mobilität in Deutschland (MiD) hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens der Menschen in der Regiopole analysieren.

1.3. Anpassung der Simulations-Werkzeuge auf die Region Mittlerer Oberrhein

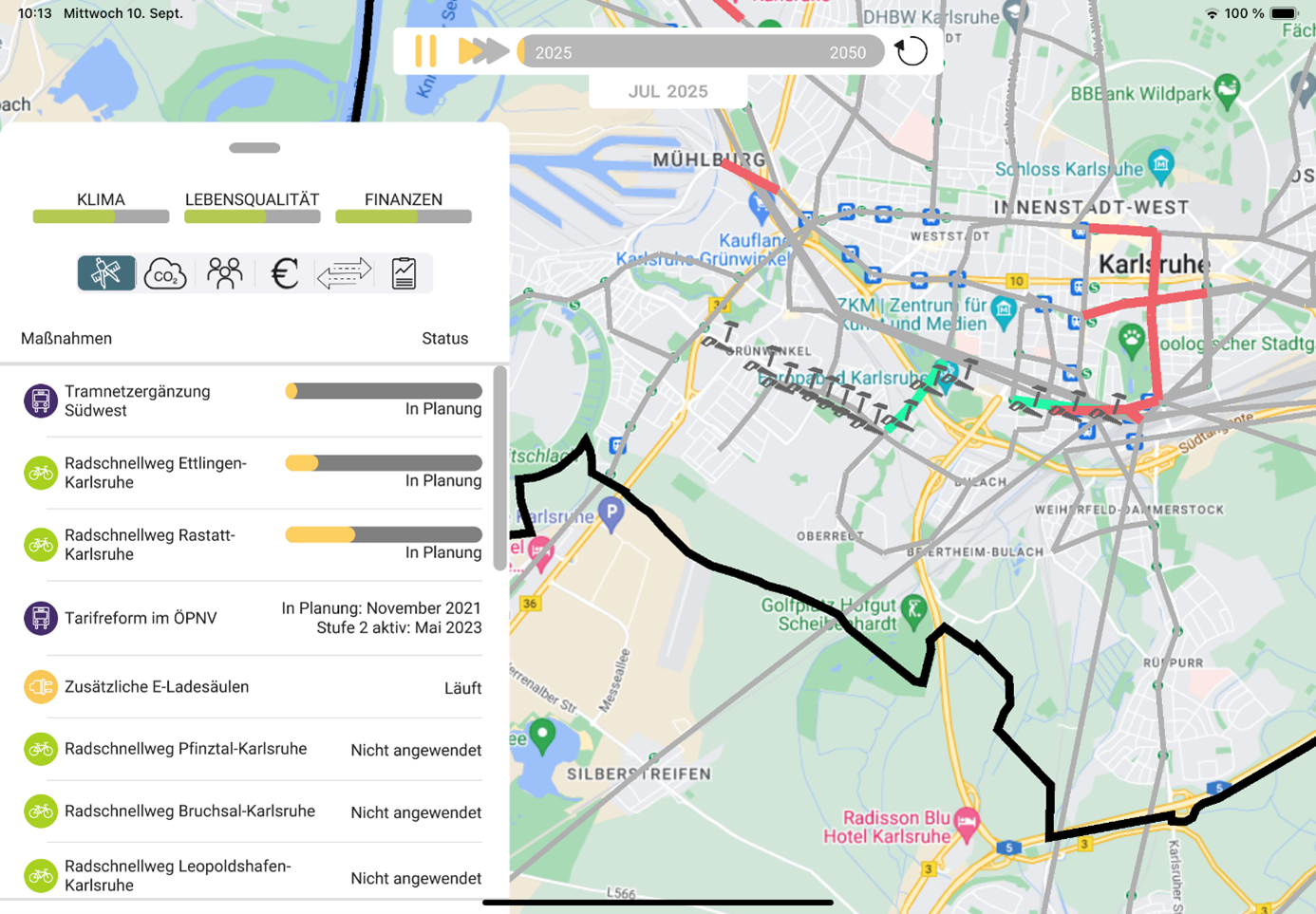

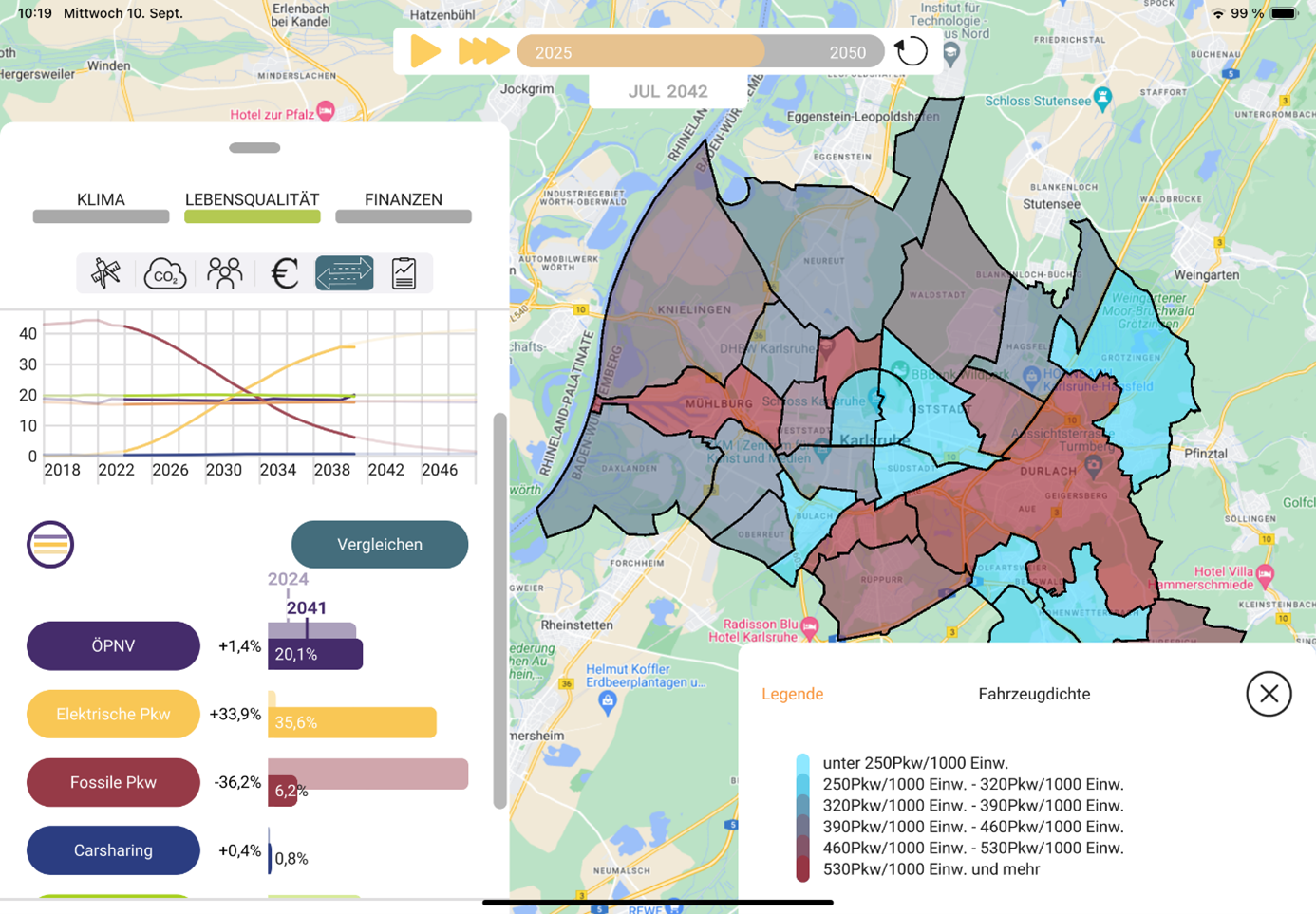

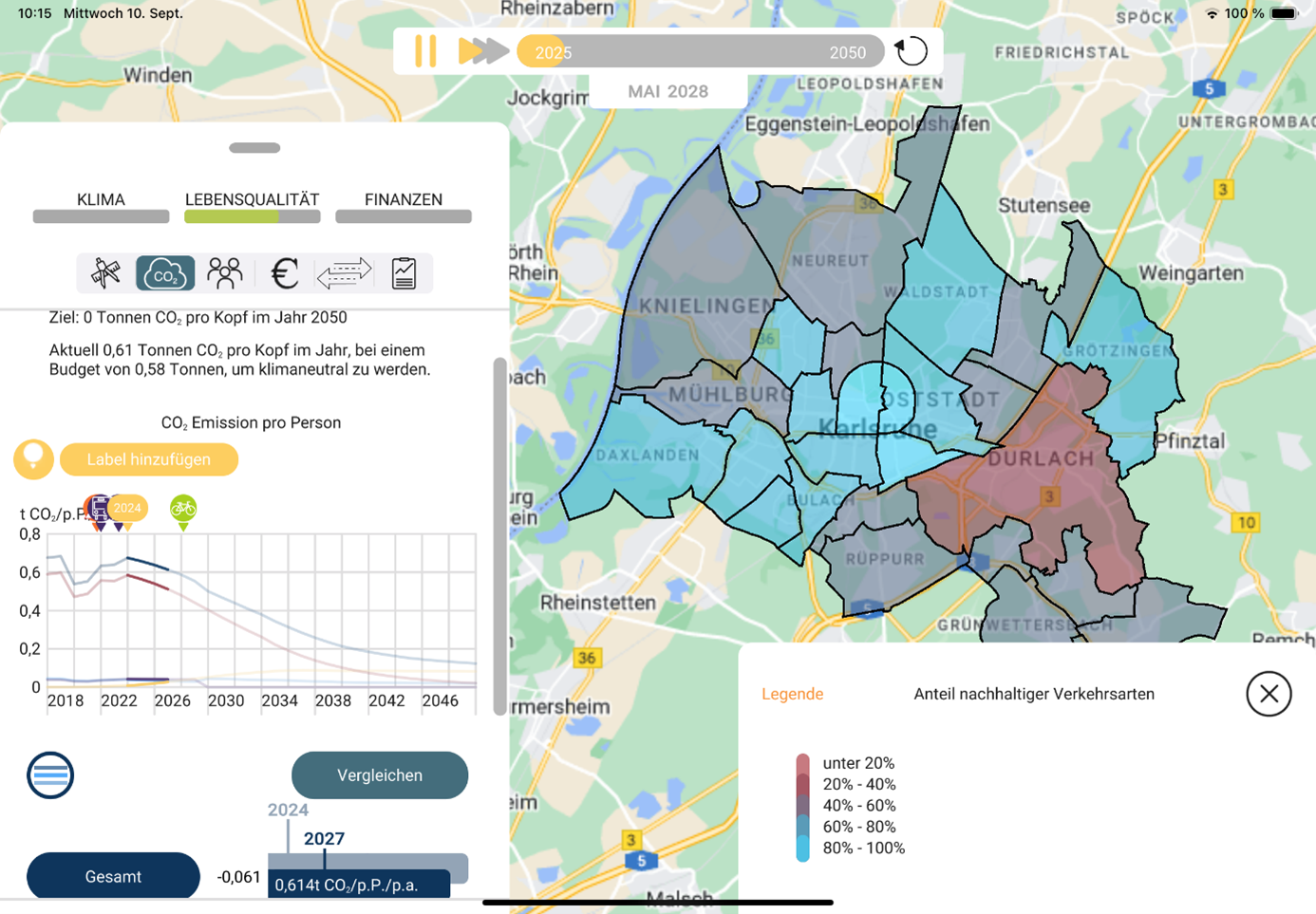

Die aus den Bevölkerungsumfragen gewonnenen Erkenntnisse dienen neben dem reinen Wissensgewinn auch zur Verbesserung unserer Simulationstools mobiTopp und MobileCity. Das agentenbasierten Verkehrsnachfragemodell mobiTopp wird am Institut für Verkehrswesen des Kalrsuher Instituts für Technologie kontinuierlich weiterentwickelt. Die MobileCity App entstand in einem vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung geleiteten Forschungsprojekt mit dem Ziel, Mobilitätsszenarien interaktiv erfahrbar zu machen. In TRAMIGO wird die App vom Stadtgebiet Karlsruhe auf die Region Mittlerer Oberrhein erweitert und mit zusätzlichen Funktionen für den Einsatz in Workshops und zum Monitoring von Realexperimenten vorbereitet. Der Leistungsumfang der MobileCity-App wird insbesondere um solche Maßnahmen erweitert, welche innerhalb und zwischen kleineren Gemeinden relevant sind, wie flexible Angebote im ÖPNV (MyShuttle) oder geteilte Mobilitätsdienste (Carsharing und Lastenräder).

Kern von MobileCity ist eine intuitive Nutzeroberfläche. Diese erlaubt es Anwender*innen auch ohne Erfahrung mit Verkehrsmodellen die Wirkung von Maßnahmenkombinationen auf Klima, Lebensqualität, Finanzen und Modal Split im Zeitverlauf und über Gemeinden abzuschätzen. Basierend auf Anregungen der beteiligten Kommunen und Akteure wird MobileCity gezielt auf Fragestellungen der kommunalen Mobilitätsplanung zugeschnitten. Im Projektverlauf wird die MobileCity-App in zwei Bereichen eingesetzt:

- für die Durchführung von Workshops zur Erarbeitung von Szenarien und Mobilitätsperspektiven,

- für das Monitoring der Realexperimente, sowie

- zur Unterstützung von Skalierung und Transfer der Erkenntnisse in der Region Mittlerer Oberrhein und über diese hinaus.

Mehr Details zu MobileCity findet sich auf der Webseite des Fraunhofer ISI.

Phase 2: Zukunftswege und Chancen

2.1 Mobilitätsperspektiven für die Region Karlsruhe

Gemeinsam mit einer transdisziplinären Steuerungsgruppe, bestehend aus Vertreter*innen von Wissenschaft, Kommunen, Verkehrsunternehmen, Politik und Wirtschaft, entwerfen wir mehrere plausible Mobilitätsszenarien für die Region. Wir diskutieren Schlüsselfaktoren sowie gesellschaftliche und technologische Trends, die die Entwicklung von Mobilität maßgeblich prägen werden, und machen dadurch unterschiedliche Zukunftspfade, also wie das regionale Mobilitätssystem konkret in 20 Jahren aussehen könnte, greifbar und diskutierbar.

2.2 Maßnahmenpakete entwickeln

In weiteren Workshops bringen wir Wissenschaft, Verwaltung und Kommunen zusammen, um aus bestehenden und neuen Ideen Maßnahmenpakete zu schnüren, die auf konkrete Mobilitätsbeziehungen in der Region und auf Bedarfsgruppen zugeschnitten sind. Dabei achten wir sowohl auf das Zusammenspiel einzelner Maßnahmen in wirkungsvollen Paketen (z. B. Bündelung von Parkplätzen, CarSharing und on-Demand Shuttlen), als auch auf regionale Synergien, wenn z.B. mehrere Gemeinden ähnliche oder ineinandergreifende Projekte gleichzeitig erproben. Wirkungsabschätzungen mit dem in Arbeitsphase 1 angepassten Modell MobileCity sowie Erfahrungen aus ähnlichen Regionen in Deutschland und Europa sind dabei eine wesentliche Grundlage für die Ausarbeitung konsistenter Maßnahmenpakete.

2.3 Governance-Strukturen für erfolgreiche Implementierung

Die Umsetzbarkeit von Maßnahmen und Maßnahmenpaketen in der Praxis hängt von zahlreichen Faktoren ab. Hierunter fallen die Akzeptanz durch Menschen, Unternehmen und innerhalb der Verwaltungen. Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Kommunen, Region, Land und Bund, rechtliche, finanzielle und personelle Rahmenbedingungen, das Beteiligungsmanagement sowie die gelernten Prozesse innerhalb der Verwaltungen. Welche Möglichkeiten es gibt, bestehende Hemmnisse zu überwinden und Chancen zu nutzen, untersuchen wir mittels der Multi-Level-Governance-Theorie. Hierin fließen die Erkenntnisse der Situationsanalyse für die Region mittlerer Oberrhein sowie zahlreiche nationale und internationale Beispiele ein. Mit diesem Ansatz erarbeiten wir Hinweise für lokale Akteure in der Region, um die vorgesehenen Realexperimente erfolgreich zu implementieren und später auf die Region ausdehnen zu können.

Phase 3: Ausprobieren und Lernen

Gemeinsam mit interessierten Kommunen setzen wir zeitlich begrenzte, wissenschaftlich begleitete Experimente um. Beispiele können sein:

- Erweiterung von On-Demand-Angeboten wie MyShuttle oder Bürgerbussen

- Testphasen für CarSharing zwischen Gemeinden

- Einrichtung zentraler Stellplatzflächen, kombiniert mit verkehrsberuhigten Ortszentren

- Ticketaktionen im ÖPNV für bestimmte Zielgruppen

- Ansätze des betrieblichen Mobilitätsmanagement

- Informations- und Kommunikationskampagnen

Ziel ist es herauszufinden, was funktioniert, was angepasst werden muss und wie verschiedene Bevölkerungsgruppen davon profitieren. Die Umsetzung der Realexperimente können ggf. personell und finanziell durch das Forschungsprojekt unterstützt werden.

3.2 Wirkungsanalyse & Review der Mobilitätsperspektiven

Die Ergebnisse der Realexperimente werden gemeinsam mit den Kommunen und Bürger*innen ausgewertet. Neben lokalen Erfahrungen kommen hierzu die Analysemodelle mobiTopp des KIT-IfV und MobileCity von takomat, Fraunhofer ISI und KIT zur Anwendung. In erneuten Workshops diskutieren wir, was funktioniert hat und was nicht und identifizieren die strukturellen Veränderungen, die nötig wären, um erfolgreiche Maßnahmenpakete dauerhaft umzusetzen. Mit den gewonnenen Ergebnissen werden die zu Projektbeginn entworfenen regionalen Mobilitätsperspektiven überarbeitet. Diese werden schließlich in Form einer gemeinsam gestalteten regionalen Toolbox veröffentlicht. Diese Sammlung von in der Praxis getesteten und wissenschaftlich bewerteten Maßnahmenpaketen stehen kommunalen und privaten Akteuren zur Verfügung, um die eigenen Mobilitätsstrategien, Ziele und Projekte noch besser zu verwirklichen.

3.3 Skalierbarkeit und Transfer

Daten und Erkenntnisse, die wir während der Phase des Ausprobierens sammeln, werden wir nutzen, um bestehende Verkehrsmodelle zu optimieren. Dadurch werden diese noch aussagekräftiger und können Entscheidungsträger*innen noch besser in der Abschätzung von Auswirkungen verschiedener Handlungsoptionen unterstützen. Mit diesen Modellen schätzen wir ab, was eine Verstetigung und breite Implementierung der im Experiment getesteten Maßnahmen für die Mobilität innerhalb der Region insgesamt bedeuten würde. Neben der Verstetigung und breiteren Implementierung durchgeführter Experimente, ermöglichen unsere Modelle aber auch Maßnahmen zu testen, die zuvor in Realexperimenten nicht realisiert werden konnten.

.png)